Дорогие читатели рубрики «Преподаватели ФГУ»!

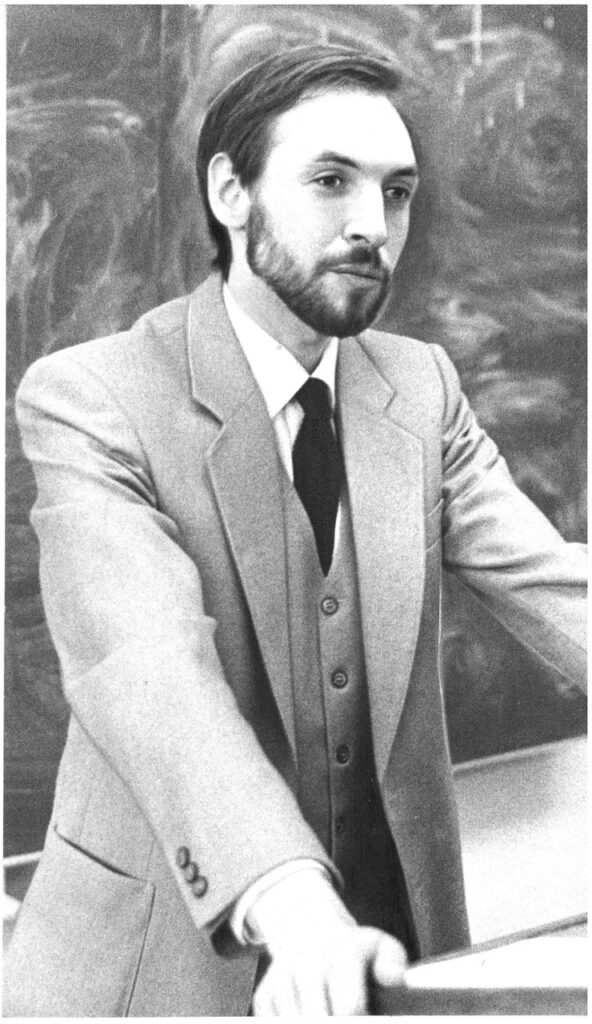

Сегодня мы рады представить вам интервью с деканом факультета государственного управления — Вячеславом Алексеевичем Никоновым. Вячеслав Алексеевич — выдающаяся личность, и нам удалось узнать, каким был путь его становления в Московском университете. В своём интервью Вячеслав Алексеевич поделился историей поступления в Московский университет, рассказал о своих преподавателях, которых он сегодня мог бы назвать своими учителями, о своих друзьях, с которыми он дружит со времён студенчества, о своём первом опыте преподавания, а также дал очень важные и ценные советы для каждого из нас — для студентов факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Вячеслав Алексеевич Никонов – выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Сегодня Вячеслав Алексеевич является деканом факультета государственного управления. Он — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международных организаций и проблем глобального управления.

I. Выбор высшего учебного заведения для получения высшего образования; истоки интереса к истории, политике, международным отношениям; продолжение карьеры после окончания МГУ.

— Выбирали ли Вы между МГУ и каким-либо ещё вузом, когда собирались получать высшее образование? Если выбирали, почему выбор был сделан в пользу МГУ?

— Да, естественно, я выбирал. Выбирал между Московским университетом и МГИМО. В выборе мне помогал мой отец, который учился на историческом факультете МГУ, ушёл на войну из аспирантуры исторического факультета, затем вернулся с войны и защитил диссертацию на историческом факультете. После этого много лет преподавал и в МГУ, и в МГИМО, читая основной курс международных отношений. Поэтому он знал, о чём говорил, и для меня это было авторитетным мнением. Тогда он мне сказал, что если я хочу компанию, современную «тусовку», то МГИМО, а если я хочу что-то знать, то МГУ.

Так я выбрал исторический факультет МГУ, хотя папа у меня заканчивал исторический факультет, а мама заканчивала МГИМО, который, кстати, был выделен из исторического факультета, и, соответственно, его преподаватели были преподавателями МГИМО. Причём, собственно, решение принимал мой дед Вячеслав Михайлович Молотов, который и создал этот институт. Сначала туда не принимали девушек, но к моменту, когда моя мама закончила школу и хотела туда поступить, стали принимать и девушек.

— С чем был связан интерес к истории, политике, международным отношениям?

— Наверное, с генами, с окружением, с общим интересом. Ясно, что в семье политика, пусть и опального в тот период, разговоры о политике, истории и международных отношениях звучали постоянно, и поэтому, наверное, я был о них наслышан больше, чем все мои сверстники.

И, кроме того, это то, чем занимались мои родители, и папа, и мама. Естественно, мы это с ними тоже постоянно обсуждали. Ну и потом, история — это вообще наука, которая обо всем. Меня все интересовало, у меня был круг интересов очень широкий. Я когда учился в школе, выписывал и внимательно читал журналы «Наука и жизнь», «Техника — молодёжи» — это было мое любимое чтение. История позволяла заняться всем. Что такое физика? Это история физики. Что такое геология? Это история Земли. Что такое филология? Это история языка. В любом случае, это история. Поэтому история оказалась таким наиболее универсальным для меня и наиболее интересным предметом, занимаясь которым можно было заниматься на самом деле всем. В том числе и всем миром.

— К какому продолжению карьеры Вы готовились, обучаясь на историческом факультете: в академическом кругу или в сфере политики, управления?

— Я для себя не исключал никакой карьеры абсолютно ни академической, ни политической. Поэтому так в жизни сложилось, что мне довольно сложно отделить одно от другого. Уже на студенческой скамье я был в комитете комсомола, сразу по окончании университета стал секретарем комитета комсомола — огромной организации в 1600 человек, а потом уже и секретарем парткома факультета. Так что у меня это всегда шло параллельно. Но в дальнейшем, конечно, меня гораздо больше стала занимать деятельность политическая, аналитическая, информационная, медийная. А педагогическая отходила все дальше на второй план.

II. Преподаватели-учителя, друзья-единомышленники.

— Кого из преподавателей исторического факультета (и шире — МГУ) Вы могли бы назвать своими учителями? Есть ли предметы, занятия по которым стали самыми запоминающимися для Вас?

— Первые занятия, первый курс, он всегда наиболее захватывающий, запоминающийся. Академик Борис Александрович Рыбаков, который читал отечественную историю. И А. Г. Бокщанин, который читал Древний Рим. И В. И. Авдиев, который читал Древний Восток. Это всё были светила, выдающиеся люди, замечательные лекторы. И профессор Н. В. Савинченко, который читал историю КПСС и тоже был крайне интересной фигурой.

Потом я стал специализироваться по кафедре новой и новейшей истории, по истории Соединённых Штатов Америки. И там, собственно, моим непосредственным научным руководителем был Евгений Фёдорович Язьков, один из наших ведущих американистов. Заведовал кафедрой тогда Илья Савич Галкин, в прошлом ректор Московского университета.

Затем Николай Васильевич Сивачёв, которого я тоже считаю своим учителем, безусловно, потому что все это американское направление он развивал тогда в МГУ и руководил им. И заставлял меня делать очень многое, что тогда мне могло не нравиться, но потом очень пригодилось в жизни. Например, редактировать ежегодник «Проблемы американистики» и на каждом заседании, как это тогда называлось, лаборатории американистики, делать сообщения о текущей ситуации в Соединённых Штатах Америки, для чего мне приходилось читать всю свежую американскую прессу, как только она появлялась в спецхранах библиотек. Так что, да, безусловно, они были хорошими учителями. Но были учителя хорошие и в политической работе. Например, Иван Иванович Мельников, которого Вы хорошо знаете, он был секретарем парткома МГУ, когда я был секретарем парткома исторического факультета.

— Сложился ли в годы обучения круг друзей-единомышленников, общение с которыми, может, Вы поддерживаете и сегодня? Есть ли какой-то момент из студенческой жизни, который запомнился Вам больше всего?

— Что касается друзей и единомышленников, то, во-первых, класс, во-вторых, наш курс встречается постоянно. Мы каждые пять лет обязательно собираемся. Безусловно, многие из моих друзей студенческих лет, приятелей студенческих лет, членов комитета комсомола, членов парткома и сейчас работают в университете. Мы с ними постоянно видимся. На факультете Александр Александрович Кормилец, Екатерина Павловна Наумова, Александр Валентинович Сидоров, Александр Васильевич Квашонкин, Наталья Львовна Клименко, Владимир Григорьевич Кошкидько.

Я их, естественно, всех помню еще со студенческих наших лет. На историческом факультете, естественно, огромное количество людей, с которыми я вместе работал, учился, включая Льва Сергеевича Белоусова, декана исторического факультета, с которым мы, кстати, ещё в школе учились вместе. А потом он был у меня заместителем в комитете комсомола.

Если брать наш курс, то Коля Макаров, сейчас вице-президент Академии наук, Юра Петров возглавляет Институт Российской истории. Огромное количество людей, которые в нашей профессии, так или иначе. На истфаке деканом долго был Иван Тучков, тоже с нашего курса.

Огромное количество людей, в том числе и в политике. Константин Затулин, который был у меня в комитете комсомола. И в журналистике тоже. Начиная от Кара-Мурзы (старшего) и Михаила Осокина, заканчивая Николаем Сванидзе.

Это всё тот круг людей, которые учились одновременно со мной плюс один-два курса. И Олег Добродеев, который возглавляет ВГТРК, и посол в США Александр Дарчиев, которых я тоже немного поучил.

Круг большой. И это действительно важно, потому что жизнь — она такая, командная игра, по большому счёту.

III. Навыки, полученные в Московском университете; интерес к преподаванию; моменты, с которыми ассоциируется жизнь в Московском университете; ценные советы и пожелания Вячеслава Алексеевича студентам факультета государственного управления.

— Какие навыки, полученные в годы учёбы, для Вас стали важными в последующей жизни?

— Говорить и писать, думать, анализировать, заглядывать вперёд, работать, не покладая рук, и преподавать тоже. Как раз Евгений Фёдорович Язьков, отвечая как-то на вопрос, в чём секрет его замечательных педагогических талантов (а он всегда прекрасно читал лекции, никогда не пользовался ни одной бумажкой — он абсолютно чётко рассказывал всю новейшую историю), задумался и сказал: «Первые 35 лет вам будет тяжело». А поскольку я преподаю уже больше, сейчас уже полегче.

— Когда Вы поняли, что хотите преподавать?

— Не могу сказать, что у меня было какое-то острое желание. Наверное, в классе пятом, когда у меня было общественное задание читать политинформацию о текущем международном положении, вообще обо всём, что интересного происходит в мире, на классных собраниях. С тех пор я этим и занимаюсь, в общем, по большому счёту.

— Ощущаете ли Вы, что Вы «человек Московского университета»? С какими моментами Вы ассоциируете жизнь в Московском университете?

— Конечно, я человек Московского университета. Я пришёл в 1973 году, мы тогда сидели на лекциях, исторический факультет был в первом гуманитарном корпусе, и лекции были в четвёртой и шестой поточных аудиториях, окна выходили как раз на стройку — строились штыки, памятник, к которому каждый год возлагают цветы на 9 мая к Вечному огню. Этот памятник возводился именно тогда к 30-летию Победы. Это то, что я хорошо помню, свой первый курс, и то, что было за окном.

С тех пор прошло много времени. Были какие-то перерывы в общении с университетом, но довольно много времени там утекло: это и студенческие годы, и аспирантские годы, и преподавание, и общественная большая работа. Это всё — университет, а сейчас это, конечно, наш факультет.

— Что бы Вы могли пожелать сегодняшним студентам Московского университета, которые учатся на нашем факультете государственного управления?

— Время не терять прежде всего, потому что время — это самый ценный ресурс, который надо использовать по максимуму. Беречь себя, беречь своё здоровье, любить себя и ставить перед собой большие цели, уходящие за горизонт, потому что только поставив такие цели, можно достичь горизонта.

Автор: Носырева Полина Михайловна

Студент бакалавриата факультета государственного управления МГУ.

г. Москва, октябрь 2025 г.

Comments are closed